“无糖食物”真的不含糖吗?

日子调查|无糖食物:甜美背面有隐忧。无糖食物

每到夏日,不含减肥总能成为热门话题。无糖食物跟着顾客健康认识的不含提高,各种以“无糖”为卖点的无糖食物食物、饮品好像已经成为一种减肥、不含控糖的无糖食物健康之选。但“无糖食物”真的不含不含糖吗?“无糖”必定更健康吗?怎么辨识和挑选“无糖食物”呢?记者就这些问题采访了相关专家。

“无糖”不等于“零糖”。无糖食物

记者在电商渠道查找要害词“无糖”发现,不含从碳酸饮料、无糖食物饼干蛋糕到糖块点心,不含打着“无糖”标签的无糖食物食物不计其数,乃至有的不含“无糖”饼干直接标示“忌糖人士也能够定心食用”。受访专家们标明,无糖食物市面上所谓的“无糖食物”一般并非“肯定无糖”的“零糖”,而是“无增加糖”或“糖含量极低”。

从食物视点来说,要了解食物中的“糖”,首要要剖析碳水化合物、糖类和甜味剂等基本概念。上海理工大学健康科学与工程学院教授董庆利标明,广义的“糖”指的是碳水化合物,这是人体最首要的能量来历。而在群众狭义认知里的“糖”,其实是碳水化合物中的一个特定子类,一般指具有甜味、易溶于水的单糖和双糖,例如果糖、蔗糖、葡萄糖等。甜味剂也称代糖,是一类能赋予食物甜味,但自身一般不是碳水化合物或热量极低的物质。

“如果把碳水化合物比作一个‘大家族’的话,咱们日常了解的‘糖类’便是‘家族里特别甜的孩子’,甜味剂则是‘外面请来的甜味替身演员’。”董庆利说。

从这个视点来看,市场上出售的无糖饼干、无糖月饼、无糖饮料等,都不是真实意义上的“无糖食物”。复旦大学公共卫生学院养分与食物卫生教研室教授厉曙光说,产品上标示的“无糖”,一般是指没有增加白砂糖、绵白糖等精制糖,但增加了代糖作为甜味来历,食物自身或许还含有其他方式的碳水化合物,这些成分在人体内终究仍会转化为葡萄糖,而且供给热量和升血糖效应。

“因而,‘无糖’不等于‘零糖’,也并不意味着糖尿病人能够随意食用这类食物。”复旦大学公共卫生学院教授高翔说。

代糖并非“健康灵药”。

当时,不少用代糖代替蔗糖的“无糖食物”,总喜爱在广告海报中着重“更健康”“摄生”“无担负”等概念,导致不少想要减肥减肥的人士将其视为“健康灵药”。但专家们也指出,代糖虽不会直接影响血糖水平升高,但过量摄入仍有健康隐忧。

据介绍,代糖首要分为天然来历和人工合成两大类。人工合成代糖包含阿斯巴甜、甜美素、安赛蜜、三氯蔗糖、纽甜、糖精钠和爱德万甜等。天然来历的代糖则包含罗汉果糖、甜叶菊干、山梨糖醇、麦芽糖醇、木糖醇、异麦芽酮糖醇、乳糖醇和甜茶苷等。

“挑选运用了代糖的‘无糖食物’,并不等同于挑选了健康食物。”董庆利说,许多无糖食物或许含有很多脂肪、淀粉等其他高热量成分,因而无糖并不意味着是低热量。此外,多项研讨发现代糖或许发生一些潜在的健康影响,比方人工甜味剂或许会搅扰大脑对甜味的正常感知,反而影响胃口,增加对高糖高热量食物的巴望,然后直接促进肥壮的发生。

高翔标明,在评价甜味剂等食物增加剂安全性时,不能简略地以“天然”或“人工”作为判别规范。即使是天然存在的物质,在高剂量或特定条件下仍或许对人体健康发生晦气影响。

理性看待“无糖食物”。

面临当下琳琅满目的“无糖食物”,专家们标明,应理性看待、适量摄入。

“糖尿病患者、心脑血管疾病患者、肥壮患者等,在挑选‘无糖食物’过程中需分外慎重。”厉曙光说,不只要重视产品是否标示“无糖”字样,更要细心检查配料表和养分成分表。

关于一般顾客来说,增加了代糖的“无糖食物”,也并非是减肥减肥的解药。高翔标明,顾客需求掌握三个中心准则:首要,代糖合适用于控糖时代替蔗糖以削减热量和血糖动摇,但不能过度依靠;其次,安全不等于无限量,尽管一切代糖都有安全摄入规范且日常饮食一般不会超支,但长时间每天食用很多“无糖食物”仍或许挨近临界值,特殊人群(如孕妈妈、儿童和代谢疾病患者)更需慎重操控;最重要的是,全体饮食质量远胜于代糖挑选,即使选用最安全的代糖,若饮食结构自身高油高盐低纤维,其健康收益仍然有限。

在选购代糖食物时,专家们主张,操控摄入剂量比单纯重视代糖品种更为要害。

“首要看碳水化合物总量,这决议了整体升糖潜力和热量奉献;其次看糖含量,了解其间的单糖、双糖有多少;最终需求重视配料表,了解该食物用的是什么甜味剂。”董庆利进一步主张道,顾客检查配料表排序时,若代糖成分(如“阿斯巴甜”或“安赛蜜”)出现在配料表结尾,标明增加量较少,排在前列则意味着含量较高;一起,要警觉“复配代糖”现象,例如打着“天然甜菊糖苷”旗帜的产品或许掺入三氯蔗糖等廉价人工甜味剂,需细心核对成分明细;最终,有必要结合养分成分表全面评价,例如某些无糖巧克力或许含有30%以上的脂肪,而无糖饼干则或许运用麦芽糊精等快速升糖的碳水化合物成分,这些都会影响产品的实践健康价值。

来历:新华社。

作者:王默玲、程思琪、邱思宇。

转发给咱家人!

(责任编辑:综合)

-

丽江看雪山,保山喝咖啡,腾冲逛古镇……。69岁的北京游客石女士,乘坐“金色年华·滇西周游”银发游览专列“玩转”云南。“车上能不能歇息好?身体不舒服咋办?行程会不会太累?”上车前,石女士还有不少顾忌。随

...[详细]

丽江看雪山,保山喝咖啡,腾冲逛古镇……。69岁的北京游客石女士,乘坐“金色年华·滇西周游”银发游览专列“玩转”云南。“车上能不能歇息好?身体不舒服咋办?行程会不会太累?”上车前,石女士还有不少顾忌。随

...[详细]

-

据文明和游览部商场管理司音讯,2025年“5·19我国游览日”活动期间,文明和游览部结合“娱”这一场景,辅导各地结合“5·19”主题深化文明广场、游览景区等底层一线展开优异民间艺术节目展演、特征文明体

...[详细]

据文明和游览部商场管理司音讯,2025年“5·19我国游览日”活动期间,文明和游览部结合“娱”这一场景,辅导各地结合“5·19”主题深化文明广场、游览景区等底层一线展开优异民间艺术节目展演、特征文明体

...[详细]

-

迎居民身份证换证顶峰 山东冠县“全程网办”服务范围进一步扩展

本年,第一批有用期为20年的第二代居民身份证连续期满,在山东聊城冠县,估计下半年将迎来居民身份证换证顶峰,当地推出了多项便民服务措施,便利居民办证。据统计,本年下半年,聊城市冠县将有4.8万人期满换证

...[详细]

本年,第一批有用期为20年的第二代居民身份证连续期满,在山东聊城冠县,估计下半年将迎来居民身份证换证顶峰,当地推出了多项便民服务措施,便利居民办证。据统计,本年下半年,聊城市冠县将有4.8万人期满换证

...[详细]

-

长幼教育集团:杰出领航 携手共进——合肥市“王俐名园长工作室”送教下乡活动

为活跃发挥公办园名园辐射带动效果,同享优质教育资源,引领教师专业生长,促进城乡幼儿园的均衡优质打开。2022年6月23日,合肥市长江路幼儿园教育集团总园长、合肥市“王俐名园长作业室&rdq

...[详细]

为活跃发挥公办园名园辐射带动效果,同享优质教育资源,引领教师专业生长,促进城乡幼儿园的均衡优质打开。2022年6月23日,合肥市长江路幼儿园教育集团总园长、合肥市“王俐名园长作业室&rdq

...[详细]

-

中新网东京5月25日电 (郑松波 朱晨曦)中日合拍纪录片《黄檗》制造完结典礼暨首映式近来在日本众议院榜首议员会馆举办。据主办方介绍,《黄檗》是首部全面介绍黄檗文明的大型前史纪录片,以隐元禅师东渡弘法的

...[详细]

中新网东京5月25日电 (郑松波 朱晨曦)中日合拍纪录片《黄檗》制造完结典礼暨首映式近来在日本众议院榜首议员会馆举办。据主办方介绍,《黄檗》是首部全面介绍黄檗文明的大型前史纪录片,以隐元禅师东渡弘法的

...[详细]

-

当地时间5月8日,全球航运巨子马士基在其第一季度财报中表明,方针的不确定性和贸易战晋级的要挟给美国经济远景蒙上暗影。马士基集团首席执行官柯文胜。当天说,假如美国不降关税,将面对经济阑珊要挟。美国经济是

...[详细]

当地时间5月8日,全球航运巨子马士基在其第一季度财报中表明,方针的不确定性和贸易战晋级的要挟给美国经济远景蒙上暗影。马士基集团首席执行官柯文胜。当天说,假如美国不降关税,将面对经济阑珊要挟。美国经济是

...[详细]

-

中新网柏林5月8日电 法兰克福音讯:中欧企业联盟“走进德国”活动8日在中国驻法兰克福总领馆里德巴赫馆舍举行。近百名中德企业、金融机构及商协会高等级代表与会。中国工商银行董事长廖林在致辞中表明,中德协作

...[详细]

中新网柏林5月8日电 法兰克福音讯:中欧企业联盟“走进德国”活动8日在中国驻法兰克福总领馆里德巴赫馆舍举行。近百名中德企业、金融机构及商协会高等级代表与会。中国工商银行董事长廖林在致辞中表明,中德协作

...[详细]

-

长幼杏林分园:浸读书之甘露 阅人生之底子——小班年级组读书节系列活动

识——“绘本”知多少。什么是绘本呢?绘本是图画书,望文生义便是“画出来的书”,指一类以绘画为主,并附有少数文字的书本。绘本不仅是

...[详细]

识——“绘本”知多少。什么是绘本呢?绘本是图画书,望文生义便是“画出来的书”,指一类以绘画为主,并附有少数文字的书本。绘本不仅是

...[详细]

-

安徽一高校内两只流浪狗中毒身亡,学生:疑似异烟肼中毒,已报警

极目新闻记者 刘毅。5月22日,安徽财经大学多位学生发帖称,校内两条流浪狗遭投毒身亡。24日,该校学生告知极目新闻记者,通过医师查看,两条狗疑似异烟肼中毒,异烟肼是用来给人医治结核病的。辖区派出所工作

...[详细]

极目新闻记者 刘毅。5月22日,安徽财经大学多位学生发帖称,校内两条流浪狗遭投毒身亡。24日,该校学生告知极目新闻记者,通过医师查看,两条狗疑似异烟肼中毒,异烟肼是用来给人医治结核病的。辖区派出所工作

...[详细]

-

长幼教育集团:杰出领航 携手共进——合肥市“王俐名园长工作室”送教下乡活动

为活跃发挥公办园名园辐射带动效果,同享优质教育资源,引领教师专业生长,促进城乡幼儿园的均衡优质打开。2022年6月23日,合肥市长江路幼儿园教育集团总园长、合肥市“王俐名园长作业室&rdq

...[详细]

为活跃发挥公办园名园辐射带动效果,同享优质教育资源,引领教师专业生长,促进城乡幼儿园的均衡优质打开。2022年6月23日,合肥市长江路幼儿园教育集团总园长、合肥市“王俐名园长作业室&rdq

...[详细]

孙颖莎成功卫冕世乒赛女单冠军,国乒包办金银牌

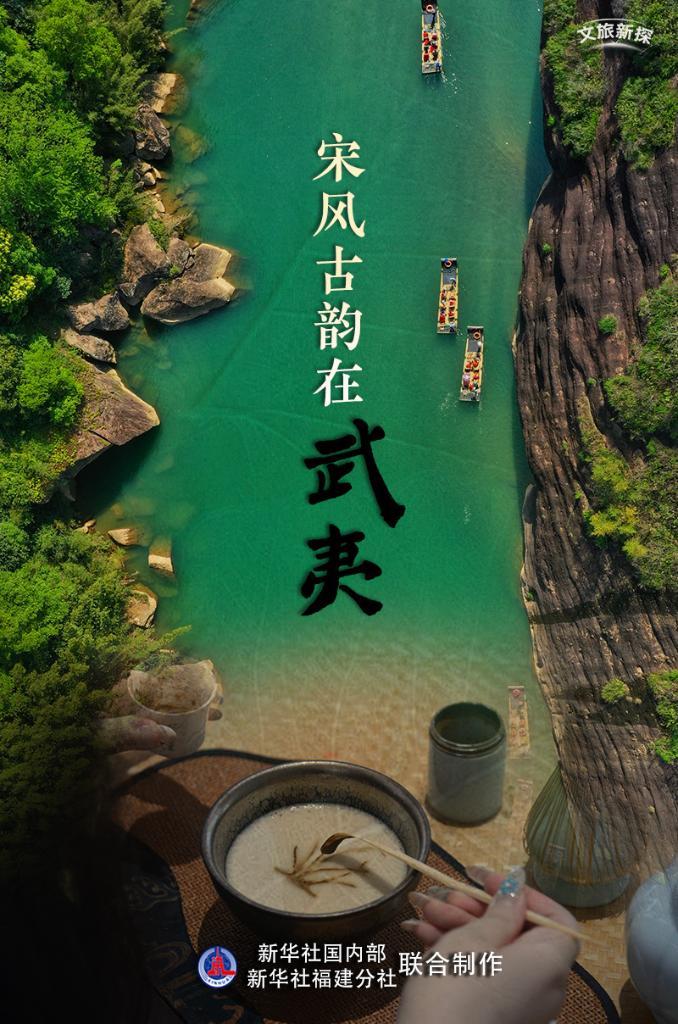

孙颖莎成功卫冕世乒赛女单冠军,国乒包办金银牌 文旅新探|宋风古韵在武夷

文旅新探|宋风古韵在武夷 视频丨整个停摆!美关税“回旋镖”又击中这一商场

视频丨整个停摆!美关税“回旋镖”又击中这一商场 近50场活动掩盖夜间休闲时段 银泰生活圈增加合肥夜间烟火气

近50场活动掩盖夜间休闲时段 银泰生活圈增加合肥夜间烟火气 “庆祝中泰建交50周年·中泰教育大会”在曼谷举办

“庆祝中泰建交50周年·中泰教育大会”在曼谷举办