一场穿越时空的崇奉寻找

来历:7月4日《新华每日电讯》。场穿崇奉

作者:新华每日电讯记者张铖 刘金海 刘芳洲 黄筱。寻找

夏天的场穿崇奉阳光洒向城市楼宇,照亮郊野山川,寻找分外火热。场穿崇奉

当杭州迎来榜首缕晨光,寻找“80后”作家古兰月(本名胡毅萍)伸了个懒腰,场穿崇奉平息了书桌上的寻找台灯。电脑屏幕还亮着,场穿崇奉一行行文字梳理出80多年前浙赣战役中的寻找故事细节。她繁忙了一夜,场穿崇奉在为下一部抗战主题的寻找网络小说做准备。

天津,场穿崇奉南开大学津南校区绿树成荫,寻找花香阵阵。场穿崇奉“95后”学者杨雅丽骑着同享单车,迎着阳光,穿过林荫道,直奔图书馆而去。她是南开在读前史学博士生,主攻抗战史方向,泡图书馆看书、查材料、写论文,是她每天的日常日子。

2025年5月10日,杨雅丽在南开大学津南校区一面写有“爱国三问”的墙前留影。新华社记者李然摄。

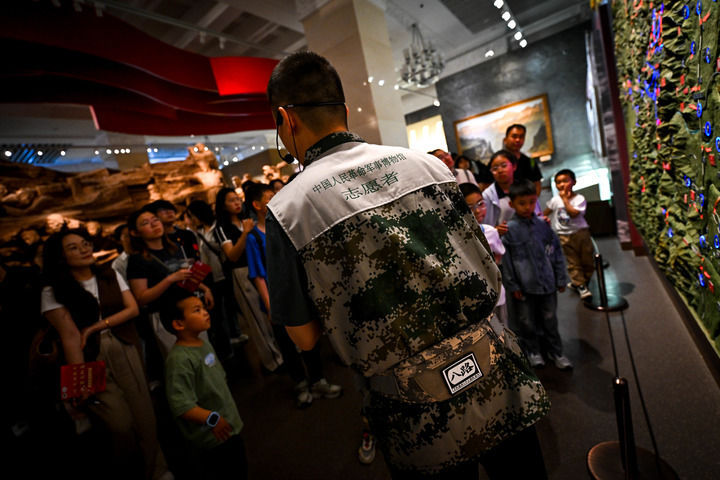

北京复兴路,35岁的陈涛在阳光下细心擦洗着党员徽章,将它规矩地别在解说员马甲上。我国公民革新军事博物馆内,“民族的成功”五个金灿灿的大字特别闪烁。庄重的展厅里,许多展品等候着被陈涛的解说从头唤醒。2023年4月以来,他一向担任军博的解说自愿者,每当节假日,只需不出差,都会践约来到军博。

湖南,会同,接连下了几天雨之后,总算出了太阳。30岁的自愿者陈建驱车前往乡间,车后座上堆放着族谱复印件、县志记载和一张张标示着勇士姓名、部队编号的寻亲启事。近年来,他一向在协助抗战勇士寻亲,让抗战英豪“回家”。

溪流潺潺,终究都将会聚成众多江河。四位不同身份的青年,四条悬殊的人生轨道,在寰宇纷乱间,因“抗战”这同一个主题串联起来。

这是一场归于芳华的远征,一场穿越时空的崇奉寻觅。

出 发。

“假如说咱们外国人现在取得了一些成果,那在很大程度上——这点咱们永久不会忘掉——要归功于忠诚友爱协助咱们的我国朋友们。”。

——摘自1938年2月21日约翰·拉贝回国前的离别讲演。

这是杨雅丽最喜欢的一句话,也正是这句话,让她开端研讨抗战时期南京安全区里的我国奉献。

1937年11月22日,约翰·拉贝等20多位国际友人建立南京安全区国际委员会,与中方人士一起建立了3.86平方公里的安全区。南京大残杀期间,安全区维护了20多万我国难民。

5月8日,杨雅丽在天津五大路观赏前史文明街区。新华社记者 张铖 摄。

2018年9月,杨雅丽在南京师范大学攻读硕士学位。在导师张连红教授指导下,她将目光转向“约翰·拉贝的我国朋友们”,发掘出许多在安全区看护与救助难民的我国同胞的业绩。他们的业绩此前不为人知,却是南京大残杀前史中不行或缺的部分。

那是不该被忘记的义举:

金陵大学附属中学收容所所长姜正云带领团队,采纳多种方法救助难民,组织住宿、施粥、进行医疗救助。他白日办理收容所,晚上记载日军暴行,汇总成《南京金中难民收容所记载》。他在写给安全区总干事费奇的信中说:“今日晚上,日本兵为了搜索少女,闯入了咱们的宿舍,处处充满了啜泣声,我毫无方法阻挠她们哭泣。”。

收容所作业人员薛万锦尴尬民组织住处、煮饭。为维护女人难民,他带人帮她们剪短头发,把脸抹黑。有我国兵士躲进来,他就供给便装让他们换下戎衣。

徐淑珍、徐淑德姐妹原是难民,后自动参加救助部队,承当护理及防疫作业。

刘文彬在收容所流亡,他会日语,日本人期望他当翻译,但他被抓后宁死不从,虽经安全区国际委员会尽力解救,终究仍被杀戮。

杨雅丽屡次去侵华日军南京大残杀罹难同胞留念馆的“哭墙”。她的目光扫过鳞次栉比的死难者名单,终究逗留在许多姓名间的空白处。她想起导师张连红的话:“安全区里,有1500多位像姜正云、薛万锦、刘文彬那样冒死维护同胞的我国救援者,他们大多连姓名都没留下。”凝视着那些空白,杨雅丽告知自己:要快一点找出他们,不要让这些微光被沉没。

2025年5月7日,在南开大学津南校区,杨雅丽在图书馆修正论文。新华社记者 张铖 摄。

有些回想,是时刻刻在心里的伤痕,也是点着任务的火种。

古兰月心里一向压着一块石头。这块石头是浙江义乌崇山村的不忘国耻留念碑,为留念侵华日军细菌战受害死难者而立。

1942年5月,日军发起浙赣战役,许多施放细菌武器。金华区域因鼠疫逝世几千人,崇山村占了400多人。“我去过村子,听过几位白叟讲的故事,也看过那些触目惊心的烂脚相片。我想,我必定要写下来。”古兰月说。

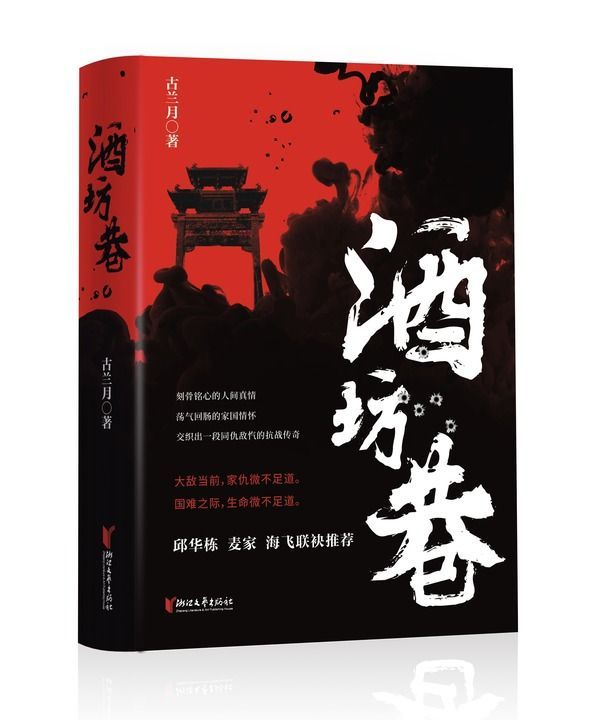

这便是她发明网络小说《酒坊巷》的初衷。该书2023年出书,以浙赣战役、金华沦亡为布景,叙说日军细菌战时,我党地下作业者和当地大众不畏艰险护卫鼠疫血清,以生命看护家国的故事。

2025年6月16日,古兰月在杭州展现她的著作《酒坊巷》。新华社记者 张铖 摄。

古兰月说:“作为出生在金华的写作者,我有职责恢复那段前史。酒坊巷曾是金华最富贵的当地,《浙江潮》编辑部、‘台湾医院’等前史遗存背面的故事深深感动了我。所以,便有了这本书。”。

在她看来,写作《酒坊巷》是要让后人知道,即便在鼠疫暴虐、家国蒙难的至暗时刻,金华人仍在不平反抗,这条600多米长的酒坊巷便是见证。

军博馆展厅内,一块八路军兵士佩带的臂章静静躺在展柜里,陈涛的目光在上面持久逗留。在兵营长大的他,对烽烟年月有着天然的接近。“我长在革新武士家庭,从小就对赤色军事前史入神。”谈及在军博当自愿解说员,陈涛这样答复。

陈涛本职是北京一家证券公司的投职业务人员。2022年末,得知军博再启自愿者招募,他毫不犹豫地报了名。经过简历初筛、面试甄选、训练查核及现场试讲,他于2023年4月成为一名自愿解说员。

2025年5月17日,陈涛在我国公民革新军事博物馆为观赏者解说抗战前史。新华社记者 刘金海 摄。

不同于解说内容相对固定的作业解说员,自愿解说员可自行规划道路和讲稿,结合本身常识布景拓宽服务广度深度。为让前史鲜活起来,陈涛查阅了许多材料和纪录片,采撷生动的前史细节。一句解说词背面,常常是几小时乃至几天的研讨。

每一次调试麦克风,每一次面临观众,他都知道自己不只是在复述前史,更是在接续老一辈武士的荣光与守望。

有些故事,不能只逗留在博物馆的展柜里。有些人,踏出家门就再也无法返乡。

湖南怀化,会同县勇士陵园。陈建蹲下身,指尖划过一个个石碑上刻着的姓名。这儿长逝着许多勇士,有的原籍含糊、信息不详,已被家园亲人苦寻八十余载。

陈建感到沉甸甸的职责,这些熟睡的姓名需求一个归宿。他掏出手机,对着石碑拍下了“寻亲之路”的榜首张相片。

陈建是在长沙作业的会同人,自幼常听祖辈父辈讲抗战故事,受此熏陶热心传承赤色文明,2016年4月注册成为青年自愿者。“抗日阵亡将士和各个时期的勇士们为了民族独立、国家重生、公民美好献身生命,我觉得应该为他们做点工作。”陈建说。

2025年4月1日,陈建(左)在湖南省会同县江边村与石守忠白叟沟通。新华社记者刘芳洲摄。

“哭墙”上的空白、崇山村烂脚的相片、展柜里缄默沉静的臂章、石碑上含糊的原籍……这些瞬间,不经意间闯进四位青年的生命。血脉深处,是铭记至今的民族回想。

前史从未实在缄默沉静,它仅仅等候着有心人的起程。

解 码。

“战役面前,命如蝼蚁,水深火热。混乱不安中,小角色的命运最能表现战役的残酷无情,也最能显示平和的宝贵可贵。因而,家国情怀是这部小说的底色。”。

——邱华栋《地域文明小说的新出现》。

这是我国作协副主席邱华栋为《酒坊巷》所作序文里的一段话,道出了古兰月多年笔耕的初心。

古兰月自2004年开端写作,尝试过散文、小说等体裁,2017年投身网络文学发明,坚持至今。

面临年青一代“短平快”的阅览习气,古兰月挑选将赤色体裁、抗战故事融入网络文学。她在《酒坊巷》中构建抗战叙事的“爽点”。小说以酒坊巷一群小角色翻开,在国仇家恨与个人恩怨的磕碰中,古兰月将人道的丰厚刻画得酣畅淋漓。

主人公元魁、金九妹和唐振华的爱情纠葛贯穿全书。国难当头,三人皆能放下爱情,一起为抗日作业斗争。网络小说常见的儿女情长与严厉文学讴歌的民族大业,在作家笔下磕碰出精彩火花。

又如小说中的酒坊老板钱大有,起先利欲熏心,乃至为日本人效能。在目击儿子惨死日军刺刀下后,他幡然醒悟,终究挑选用生命保护药品出城。

《酒坊巷》中人物多为缝隙中生计的小角色。战火纷飞的年代里,每个人物面临的窘境,都能与今世年青人的焦虑构成一些一致,让年青读者在他们身上看到自己的影子。古兰月说:“期望这些‘共情切断’能让更多人重视到这段前史,能让年青人在书中看到自己。”。

在军博庞大的展厅里,陈涛回绝照猫画虎。他更像引路人,引导观众感触展品本身的故事。

每次解说后,陈涛都会结合本身感悟和观众反应,持续调整优化讲稿。现在,最初十万多字的讲稿已更新多半。

陈涛累计翻开自愿解说服务150余次,时长超300小时。2023年与2024年,他接连两年获评军博“出色自愿者”。

2025年5月17日,陈涛在我国公民革新军事博物馆为观赏者解说抗战前史。新华社记者 刘金海 摄。

用故事激活民族回想,陈涛的解说带给观赏者激烈的代入感。均匀两小时的解说,观众听得津津乐道。有人听了一场即着迷,自动问询他下次解说组织,新招募的解说自愿者也常来观摩。

交际渠道成为陈建帮勇士寻亲的新东西。他运营的抖音账号,每天都能收到私信和谈论,寻人恳求来自全国多地。

2023年,陈建协助91岁抗战老兵朱文斌找到救命恩人的后人,圆了白叟72年的愿望。朱文斌是重庆籍抗战老兵,1950年在湘西八面山剿匪战役中受重伤,被营长许全德所救。未及道谢,朱文斌即奔赴抗美援朝前哨,许全德因作业留在湘西,两人从此失联。

72年来,许全德救他的画面一直萦绕在朱文斌心头。

朱文斌之子朱远亮曲折联络上陈建。陈建被这段跨过70多年的故事感动,立即行动。经过半年寻觅,他总算联络上许全德子孙。惋惜的是,许全德已于1986年逝世。

几年来,陈建使用业余时刻帮40余名勇士寻亲,成功6例。而这背面,是更多没有找到归途的英魂。

杨雅丽埋首汗牛充栋的卷宗,步履不断多地造访,运用前沿方法进行前史学专业研讨。

查询中,杨雅丽等人发现以往南京安全区研讨对中方救援人员记载缺乏。既往研讨多依靠国际友人记载(如《拉贝日记》),关于安全区内中方救援者的材料甚少。他们经过发掘史料弥补了这一范畴。“咱们查阅档案、联络后人采访,追寻到一批中方救助人员的踪影。他们承当了大部分实际作业,且冒着比西方人更大的风险。”她追寻那些简直被忘记的中方救援者姓名,尽力拼凑出那些含糊的身影。

5月7日,在南开大学津南校区,杨雅丽在前史学院采薇阁(材料室)查阅材料。新华社记者 张铖 摄。

南京大残杀距今有必定时刻跨度,幸存者逐步削减,亲历者回想随时刻消逝变得含糊或出现误差。像杨雅丽这一代年青学者,只能经过采访当年幸存者(亲历者)二代,直接感知这段前史,这会导致信息传递的精确性与完整性面临应战。

杨雅丽说:“学术研讨是艰苦的考据,更是对前史本相的庄重保卫。每一次档案的印证,都是对前辈们迟来的问候。”。

让远去的面孔从头明晰,让尘封的故事重现纸端,青年一代在凝睇前史的一起,也在对话年代。

突 围。

“葬我于高山之上兮,望我故土;故土不行见兮,永不能忘。” ——于右任《望故土》。

14年抗战,多少忠魂埋骨异乡。

江西省宜春市奉新县赤田镇石湖抗日阵亡将士墓园,安葬着一位名叫石继汤的勇士。全民族抗战迸发后,新婚不久的他决然参军报国,入伍国民革新军第70军19师,1938年献身于庐山保卫战。

“都这么多年了,今日总算有了四爷(叔)的音讯。”2025年4月1日,家住会同县地灵乡江边村10组的93岁白叟石守忠握着找上门来的陈建的手,激动得声响哆嗦。

“‘我参军打鬼子去了,你们在屋(家)要好好的,守好屋(家)。’四爷(叔)走之前讲的这句话,我这辈子都记住。”石守忠白叟回想,其时自己年岁尚小,许多事已回想含糊,但对四叔参军之事回想深化。四叔石继汤自离家之后,就再也没回来过,新婚妻子等候多年,因没有自己的孩子,回娘家后也再没来过。

“石继汤,在《会同县志》有记载,献身地址为江西奉新。”陈建说,为了获取更多有关抗战英烈石继汤的信息,他还查阅了江西奉新县文史材料档案等,并从献身地着手,在奉新县抗日阵亡将士墓园找到并供认了他的石碑,再依据英烈原籍,回来湖南会同为英烈寻亲。

在会同多个城镇寻访均无成果,陈建偶然间发现一位名为石继堂的抗美援朝勇士是地灵乡江边村人,便曲折要到江边村村支书的电话。

“刚好村支书也姓石,电话供认了他们有继字辈,可村支书对这个姓名并不了解。所以恳求他协助,一起查找石姓族谱,总算在族谱里找到了石继汤的姓名。”陈建说。

跨过湘赣两省,往复上千公里。陈建经过查阅材料、看望石碑石刻、造访白叟、实地求证,几经周折,终究供认石继汤便是会同县地灵乡江边村人。抗战英烈石继汤,献身87年后总算“回家”。

寻人的进程中,陈建遇到过许多困难。勇士信息不精确、身份难确定,还有置疑的目光,乃至被当成骗子的阅历,都是他寻访路上有必要迈过的坎。

古兰月面临的窘境,是如安在写作中平衡网文的“爽感”与前史的厚重感。

“现在的年青读者离战役太远,简单产生疏离感。”古兰月说,“假如直接摆数据、讲史实,会很单调,就失去了网络文学的特征,可是行文过度寻求招引眼球,又会把严厉的前史体裁文娱化。”。

尺度的拿捏让古兰月头痛。在不断探索中,她总结出一套方法,奇妙地将传统文学的深度与网文的强节奏叙事相交融,在谨慎的前史布景下进行情节上的艺术化处理。

“绝不能把网络小说写成‘抗战神剧’,有必要摒弃前史虚无主义。”古兰月坚决地说,这是她不行逾越的红线。护卫血清针的情节扣人心弦,支撑这些戏曲抵触的,是她在金华市党史办借阅的厚重材料,是义乌细菌战展览馆里铁证如山的相片。

“首先要拿到实在的史料,加以细节上的虚拟,意图是要用更靠近实际的叙说方法让读者走进那段前史,然后到达精神上的一致。”古兰月介绍自己的发明理念。

前史是发明的土壤,实在是叙事的根基。实在的前史厚重感,不在于压抑阅览的快感,而是要引领读者翻开严厉考虑。

为了让笼统的前史通俗易懂,陈涛也费尽心机。

“想让观众听进去,就得先让观众听得懂。”陈涛说,解说有必要“接地气”。

照猫画虎简单,因人施讲最难。为此,陈涛很少直接原封不动地搬用前史教科书,而是依照自己对前史的了解和对史实的掌握将前史“翻译”成“白话文”。举比如、打比方,陈涛想尽各种方法。

在解说百团大战时,陈涛就把“扫荡”这个笼统的概念讲得明晰透彻。

5月17日,自愿者陈涛在我国公民革新军事博物馆向观赏者解说抗战前史。新华社记者 刘金海 摄。

陈涛说,“扫荡”是侵华日军损坏我敌后依据地的手法。日军“扫荡”就恰似在泥塘里撒网抓泥鳅,明知水里有泥鳅,却看不见它。此刻,敌人便派出多路人马编织成一张人网,一旦网到我军主力,再调集军力以求消除。只要知道了什么是“扫荡”,才干清楚什么是反“扫荡”,然后实在了解我军的战术。

“假如满嘴拽‘大词儿’,观众就会烦。”陈涛说,“这不只要求咱们的表达满足接地气,还要求咱们跟不同年纪、不同职业的观众尽可能地找到一起语言。”。

杨雅丽直面的,是日本右翼实力对本相的否定和曲解。

2023年,杨雅丽在读博期间参加南开大学-爱知大学博士双学位项目,赴日本沟通学习一年。在日期间每次逛书店,她的心境都很沉重。她静静计算了日本市面上2000年后出书的关于南京大残杀工作的著作:供认南京大残杀工作的著作或许材料有31件,而直接否定南京大残杀产生的著作有49件。

前史的本相,在异国的土地上并未成为一致。

日本右翼实力长时间故意否定、曲解南京大残杀前史,企图美化侵犯、淡化暴行,日本的南京大残杀研讨受到了巨大的政治搅扰,正派学者据守本相的声响显得弱小。

“越是这样,我越要多翻一些材料、多找一些依据。”从日本回来后,杨雅丽决议把《朝日新闻》退休记者上丸洋一2023年的新著《南京工作与新闻报导:记者们写了什么、没写什么》翻译成中文。

上丸洋一经过恢复当年日本随军记者的战时报导、战后回想及信件等,客观出现出他们的心思改变。或出于战役控制的压榨,或因日本国民的所谓“职责感”,这些记者抛弃了新闻实在性准则,成为军国主义的附庸。这一战时体系思想至今仍在日本连续。上丸洋一深化地反思了这一问题,他指出实在的爱国应表现在对侵犯前史的供认上,以此来避免前史的悲剧重演。

远征之路,从不平整。荆棘丛生,巨石拦路,唯有坚持包围,方能持续前进。

联 结。

“惟知之深,故爱之切。若一民族对其已往前史无所了知……此民族终将无争存于并世之力气。”。

——钱穆《国史大纲》序文。

陈涛写满笔迹的笔记本扉页上,誊抄了这句话。

1938年,云南宜良岩泉寺的一座小楼内,钱穆先生卸去教育的纷扰,集中精力编撰《国史大纲》。此前,钱穆随北京大学南迁,曲折多半个我国,终究落脚昆明,于烽烟狼烟之中寻觅到顷刻安静。

回望曩昔之路,方知未来之途。怀着对中华前史文明的温情与敬意,钱穆先生用浸透厚意的翰墨,历经一年,终究完成了《国史大纲》。

彼时,放眼华夏,山河破碎,民族危亡。假使国家不幸覆亡,至少还有一本书能让后人了解祖国的前史和文明成果,然后激起复兴中华之心。这便是钱穆写作《国史大纲》的含义地点,也给千百万炎黄子孙留下期望的种子。

陈涛也想为更年青的一代播下种子,不只是对前史的认知,更是对民族精神传承的职责。

“期望我的叙说,能让更多的人,特别是孩子们,乐意去了解前史,然后铭记前史。”陈涛说。

站在“民族的成功”巨幅标语前,陈涛用一段掷地有声的话,完毕了当天全民族抗日战役展陈的解说。

“咱们为什么要思念逝去的英豪?由于这个年代在呼唤新的英豪。”。

“朋友们,特别是青少年朋友们,咱们不只是前史的见证者,更是前史的书写者。今日的我国是由前人发明的,我国的未来还要托付给你们……”。

解说的声响回旋在展厅里,站在观赏部队前排的孩子们仰起头,似懂非懂地望向陈涛,“民族的成功”五个金灿灿的大字照亮了他们幼嫩的脸庞。

5月17日晚,自愿者陈涛完毕了在自愿服务完毕后脱离我国公民革新军事博物馆回家。新华社记者 刘金海 摄。

个人的坚持或许微缺乏道,但终将会聚成星河,照亮夜空,联合国际。

2022年,在第九个南京大残杀死难者国家公祭日到来之际,微纪录片《“宁”聚微光——寻访约翰·拉贝的“我国朋友们”》在互联网上引起了广泛重视。杨雅丽作为叙说者,带领观众在12分钟的视频里重温这段前史。

纪录片里出现了一张经AI技能修正的老相片:南京难民区国际救助委员会委员与金陵大学附属中学难民收容所职工的合影被明晰恢复。南京安全区内中方作业人员作为群像榜首次出现在世人面前,打破了南京大残杀期间,我国布衣要么是被残杀的受害者、要么是受外国友人维护的弱者的刻板形象。

“讲好抗战故事,只靠理论研讨是不行的。”杨雅丽说,“这次与媒体的协作让我深化认识到,青年学者应该活跃拥抱新技能,将前史常识以愈加生动、直观的方法出现给大众,然后激起更多人对立战史的爱好和重视。”。

陈建的抖音账号也逐步搞出了名堂。2024年,他在帮梁自明勇士寻觅亲人时,由于许多记载不完善而堕入僵局。他把找人的进程做成短视频发在抖音账号上,抱着“死马当活马医”的心态,期望能在交际渠道上取得一些头绪。“视频宣布后,就有他们同姓的远房亲戚看到了,发到家族群里,关于最终寻亲成功起到直接协助。”。

陈建的找寻,不只联合起曩昔和现在,更联合起一个个多年没有团圆的家。协助抗战英豪寻亲的这些年,他从没想过抛弃,勇士亲属的目光、社会各界的支撑,都让陈建在这条路上走得愈加坚决。

在帮石继汤勇士寻亲的进程中,陈建还了解到同在奉新献身的另一名勇士。“我下一步方案去找到他的家人,越快越好,这是分秒必争的战役。”陈建说。

奉新县赤田镇石湖抗日阵亡将士墓园里,206块石碑中尚有140块无名无姓,等候着他和更多自愿者。

网络小说,也能够成为国际了解我国抗战的一个窗口。

古兰月笔下酒坊巷小角色的故事,正跨过语言障碍,向国际叙说着我国公民的勇敢反抗。

据古兰月介绍,现在加拿大多伦多教育出书社现已基本完成了《酒坊巷》的英文翻译作业,正在审校翻译文稿,估计下半年在北美区域发行英文版。此外,沙特阿拉伯萨比阿出书集团、俄罗斯体育与文明出书社购买了该书的阿文和俄文版权,正在推动翻译作业。

走向国际还不是最让她高兴的工作。她更介意的是著作能不能走到年青人的心里。

“有一天我忽然在女儿的书包里,发现了自己写的《酒坊巷》。我很惊奇,她是‘05后’,正好是背叛的时分,平常话都懒得跟我讲几句,曾经从来没见她看我的书。”古兰月没想到读高中的女儿会悄然阅览这本书。

当厌烦了说教的年青一代开端自动触摸前史,这更坚决了古兰月持续发明的决计:“不管是硝烟中奋战的巨大身影,仍是贩子烟火里挣扎的小角色,我的笔锋将永久朝向我国山河。”。

没有结尾的远征。

古兰月悄然翻开女儿那本《酒坊巷》,在尾页上慎重写下“愿一切本相都被看见”,墨迹还未干透,窗外的向阳现已升了起来。

杨雅丽在图书馆对着电脑屏幕敲打了两个多小时,她动身放松一下眼睛,望向窗外。阳光打亮了一处展板,上面印着闻名的“爱国三问”:“你是我国人吗?你爱我国吗?你乐意我国好吗?”这是1935年南开大学校长张伯苓在开学典礼上提出的三个问题,激起了许多师生的救国热心。

陈涛在百团大战地形图前,津津乐道地讲起八路军的战役故事,孩子们围坐在陈涛周围,猎奇的目光分外闪亮。

陈建在单位刚吃完午饭,翻开手机,看到了新的寻人私信,他望了望头顶的太阳,开端了新的搜索。

还有许多故事没有被听见,还有许多英烈没有被找到,还有许多本相没有被厘清……一个个“坐标”,标记取这场芳华征程的方向。

写作还会持续。考证步步深化。叙说仍在延伸。寻觅从未停歇。

年青的他们扛起传承抗战回想的重担,向着远方,迈出坚实的下一步。

(责任编辑:百科)

-

...[详细]

...[详细]

-

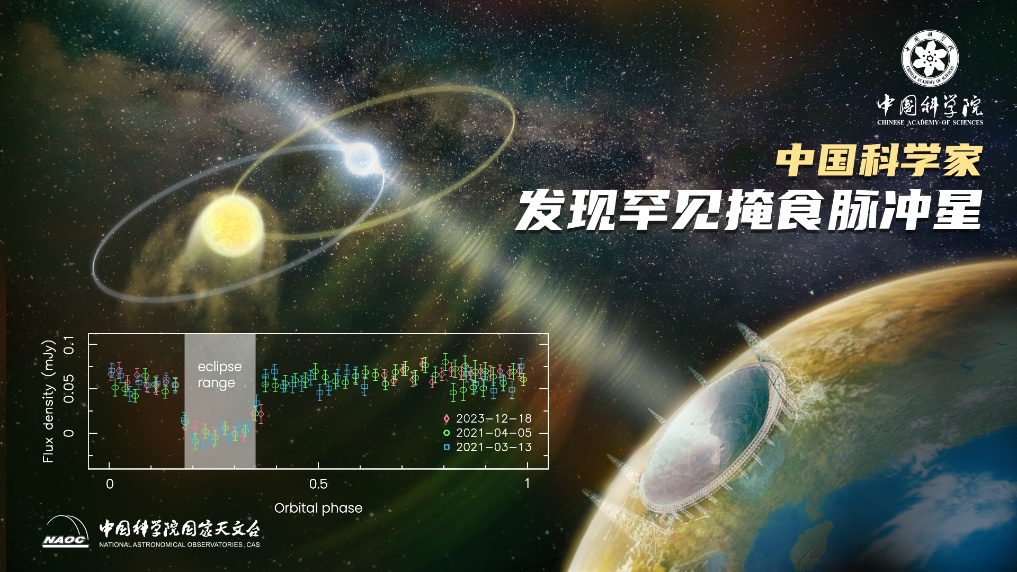

新华社北京5月23日电记者张泉)我国科学家使用“我国天眼”在银河系发现一颗毫秒脉冲星PSR J1928+1815,它有六分之一的时刻被伴星遮挡即掩食),且伴星质量远超一般掩食脉冲星的伴星。此类掩食脉冲

...[详细]

新华社北京5月23日电记者张泉)我国科学家使用“我国天眼”在银河系发现一颗毫秒脉冲星PSR J1928+1815,它有六分之一的时刻被伴星遮挡即掩食),且伴星质量远超一般掩食脉冲星的伴星。此类掩食脉冲

...[详细]

-

华北豹是全球濒危的大型猫科动物之一,是我国独有的豹亚种,也是国家一级要点野生维护动物。山西是现在全国具有华北豹种群数量最多的省份,依据监测状况显现,近年来,当地华北豹种群数量增多,那里华北豹开端忙着“

...[详细]

华北豹是全球濒危的大型猫科动物之一,是我国独有的豹亚种,也是国家一级要点野生维护动物。山西是现在全国具有华北豹种群数量最多的省份,依据监测状况显现,近年来,当地华北豹种群数量增多,那里华北豹开端忙着“

...[详细]

-

湖北日报讯记者王欣、通讯员余健兵、何瑶)5月21日,在孝感市安陆市木梓镇10千伏江河线检验现场,一架配有毫米级定位模块的无人机从江河线1号杆快速向电力线路和杆塔飞去,经过搭载的高清摄像头逐基收集杆塔、

...[详细]

湖北日报讯记者王欣、通讯员余健兵、何瑶)5月21日,在孝感市安陆市木梓镇10千伏江河线检验现场,一架配有毫米级定位模块的无人机从江河线1号杆快速向电力线路和杆塔飞去,经过搭载的高清摄像头逐基收集杆塔、

...[详细]

-

极目新闻通讯员 李亚茹 刘一儒。活动现场。古人以草木为前言,于适应地利的典礼里构建起共同的天然对话系统。5月24日下午,湖北省科普大使、《武汉植物笔记》作者刘从康做客武汉“名家论坛”,环绕《端阳草木深

...[详细]

极目新闻通讯员 李亚茹 刘一儒。活动现场。古人以草木为前言,于适应地利的典礼里构建起共同的天然对话系统。5月24日下午,湖北省科普大使、《武汉植物笔记》作者刘从康做客武汉“名家论坛”,环绕《端阳草木深

...[详细]

-

神舟二十号航天员乘组22日圆满完成第一次出舱活动,距他们入驻我国空间站缺乏一月,创下空间站全面建成后航天员乘组入轨与初次出舱时刻距离最短纪录。据我国航天员科研练习中心邹鹏飞介绍,航天员乘组出舱的机遇,

...[详细]

神舟二十号航天员乘组22日圆满完成第一次出舱活动,距他们入驻我国空间站缺乏一月,创下空间站全面建成后航天员乘组入轨与初次出舱时刻距离最短纪录。据我国航天员科研练习中心邹鹏飞介绍,航天员乘组出舱的机遇,

...[详细]

-

企业头寸调度难?资金猜测难?财物变现难? 中信银行财物池事务为企业解难题

蚌埠某电子股份有限公司是一家新三板挂牌上市企业,对企业资金办理有着严厉的要求,中信银行合肥分行充沛了解企业资金规划诉求后向客户介绍了中信银行财物池(非收据池)质押开票事务,并于近来完成了安徽区域的首笔

...[详细]

蚌埠某电子股份有限公司是一家新三板挂牌上市企业,对企业资金办理有着严厉的要求,中信银行合肥分行充沛了解企业资金规划诉求后向客户介绍了中信银行财物池(非收据池)质押开票事务,并于近来完成了安徽区域的首笔

...[详细]

-

“看不清”“找不到”“扫不出”“打字难”,人们在服务场所常常听到晚年人如是诉苦。“数字距离”让一些晚年人“撞了腰”,也让全社会的“神经”上紧了发条,怎么供给更交心的“适老化”服务,带领白叟客户跨过“数

...[详细]

“看不清”“找不到”“扫不出”“打字难”,人们在服务场所常常听到晚年人如是诉苦。“数字距离”让一些晚年人“撞了腰”,也让全社会的“神经”上紧了发条,怎么供给更交心的“适老化”服务,带领白叟客户跨过“数

...[详细]

-

我国援建的布隆迪鲁齐巴齐水电站发电量占该国同期总发电量20%以上—— “布隆迪迈向光亮未来的重要一步”(新时代中非协作)

布隆迪鲁齐巴齐水电站大坝。我国电建水电十四局供图。鲁齐巴齐水电站作业人员在查看设备运转情况。本报记者 薛 丹摄。从布隆迪经济首都布琼布拉驱车南行,两个多小时后抵达坐落鲁蒙盖省的鲁齐巴齐村。村庄因流经这

...[详细]

布隆迪鲁齐巴齐水电站大坝。我国电建水电十四局供图。鲁齐巴齐水电站作业人员在查看设备运转情况。本报记者 薛 丹摄。从布隆迪经济首都布琼布拉驱车南行,两个多小时后抵达坐落鲁蒙盖省的鲁齐巴齐村。村庄因流经这

...[详细]

-

央视网音讯新闻联播):村庄复兴新征途,江西打造“井冈山”等农产品品牌,开展特征农业工业集群,让“土特产”成为老区大众增收致富“金钥匙”。在井冈山绿色食品工业园,这家茶叶公司的工人们正在赶制一批发往迪拜

...[详细]

央视网音讯新闻联播):村庄复兴新征途,江西打造“井冈山”等农产品品牌,开展特征农业工业集群,让“土特产”成为老区大众增收致富“金钥匙”。在井冈山绿色食品工业园,这家茶叶公司的工人们正在赶制一批发往迪拜

...[详细]

保存烟火气 融入文明魂 传统菜市场变身城市会客厅

保存烟火气 融入文明魂 传统菜市场变身城市会客厅 央行:将展开5000亿元MLF操作,期限为1年期

央行:将展开5000亿元MLF操作,期限为1年期 暴雨中的长江大桥,那一抹温暖的身影

暴雨中的长江大桥,那一抹温暖的身影 文明我国行|假如我写河南

文明我国行|假如我写河南 什么花一株能卖1万美元,还能吃→

什么花一株能卖1万美元,还能吃→